¿La agroecología puede alimentar al mundo?

Este texto fue publicado originalmente en julio de 2023 en “O Joio e o Trigo”, pero –a pesar de los casi dos años transcurridos– es totalmente vigente. Sus citas y ejemplos se refieren particularmente al Brasil, pero aportan miradas y comentarios útiles al resto de los países donde la agricultura familiar y la agroecología se empeñan en subsistir y crecer, aportando una generosa opción al agronegocio que imponen las corporaciones.

El agotamiento de los suelos, la escasez de recursos naturales y la crisis climática están presionando para que se produzcan cambios en el sistema agrícola. ¿Es posible producir de forma agroecológica a gran escala?

Por Raquel Torres | O Joio e o Trigo

El agotamiento de los suelos, la escasez de recursos naturales y la crisis climática están presionando para que se produzcan cambios en el sistema agrícola. ¿Es posible producir a gran escala de forma agroecológica?

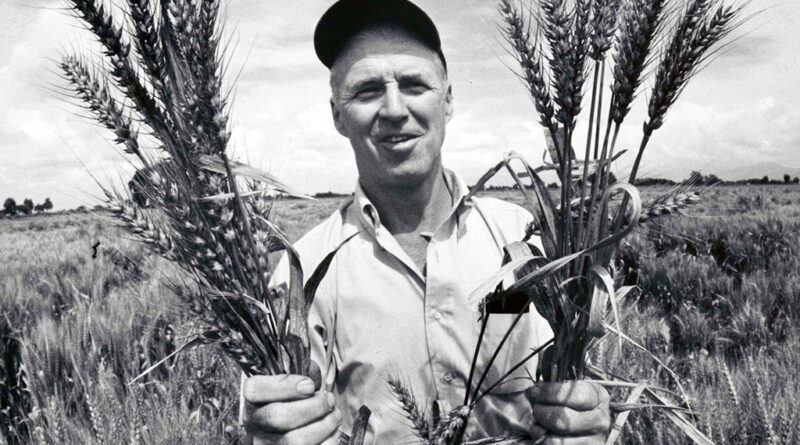

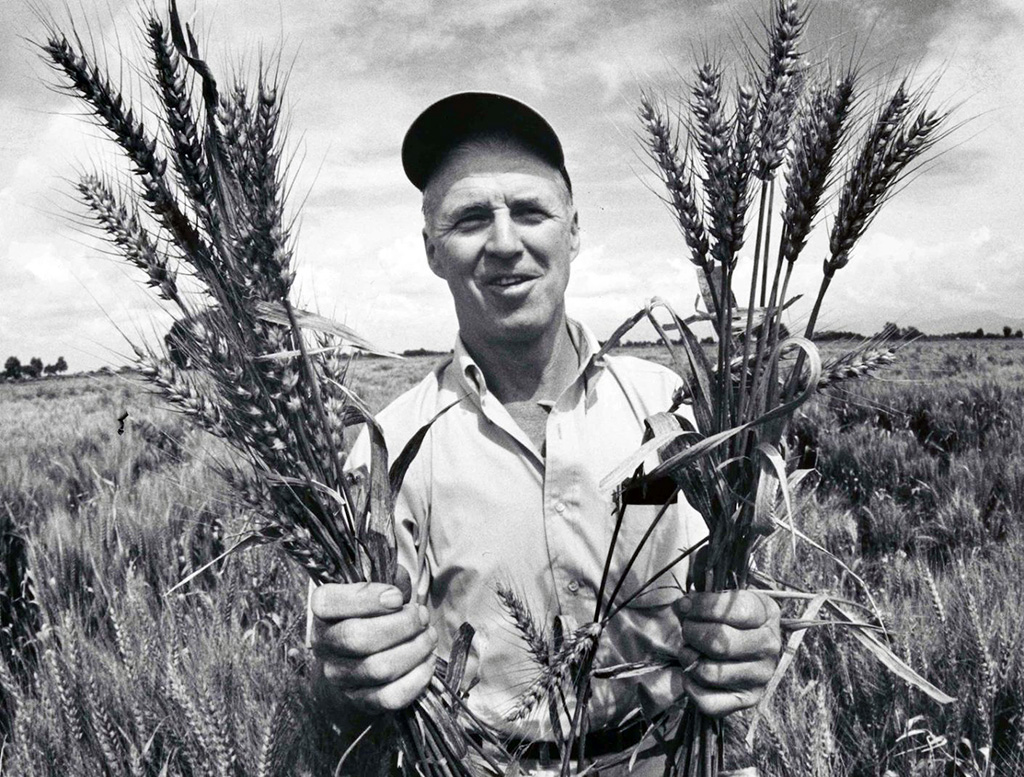

La Segunda Guerra Mundial tocaba a su fin en 1944 cuando Norman Borlaug llegó a México para dirigir un programa de mejora genética del trigo financiado por el gobierno mexicano y la Fundación Rockefeller. El científico estadounidense, que hasta entonces había trabajado para la empresa química DuPont, tenía ahora la misión de aumentar la producción de trigo en el país.

Sus investigaciones condujeron al desarrollo de variedades de trigo de alto rendimiento, adaptables a distintas regiones y resistentes a las enfermedades. Estas plantas requerían grandes cantidades de fertilizantes químicos y agua, y se cultivaban a gran escala, con un uso masivo de agrotóxicos y una fuerte mecanización.

En aproximadamente una década, México llegó a ser autosuficiente en la producción de trigo y empezó a exportarlo. En los años 60, Borlaug viajó a India y Pakistán para probar allí sus técnicas, y la producción de trigo creció exponencialmente en ambos países.

Fue el comienzo de lo que llegaríamos a conocer como la Revolución Verde: la investigación de Borlaug pronto dio lugar a otras investigaciones sobre alimentos como el arroz, y las modernas tecnologías agrícolas se extendieron por todo el mundo. Borlaug recibió incluso el Premio Nobel de la Paz en 1970 por ello. Si la población mundial creció un 110% entre 1950 y 1990, la producción mundial de cereales aumentó más de un 170%. En las décadas de 1990 y 2000 llegó el auge de las plantas transgénicas, que pueden resistir a ciertos insectos o recibir aplicaciones de herbicidas sin morir.

El comienzo de la Revolución Verde: la investigación de Norman Borlaug dio lugar a variedades de trigo de alto rendimiento y resistentes a las enfermedades, pero que requerían muchos agrotóxicos, fertilizantes químicos y agua. Foto: Arthur Rickerby / National Portrait Gallery, Smithsonian Institution.

Pero esta historia no tiene un final feliz. Los cambios provocados por la Revolución Verde aumentaron la producción agrícola, pero a costa del medio ambiente y de la salud de las personas, especialmente de los agricultores que tuvieron que lidiar directamente con los agrotóxicos. Además, aunque la prevalencia de la malnutrición ha disminuido en las últimas décadas, se ha estancado desde 2010 y ha vuelto a aumentar en la pandemia.

Llegaremos a 2023 con cerca de 800 millones de personas pasando hambre en el planeta, a pesar de que la cantidad de alimentos generados sea suficiente para alimentar a todo el mundo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Por eso, el economista Raúl Krauser, miembro del Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), tiene una respuesta en la punta de la lengua cuando se le pregunta si la producción agroecológica tiene capacidad para alimentar al mundo. «Hay una cuestión implícita en esta pregunta, que es la idea de que el agronegocio o la agricultura corporativa, que se ha ido construyendo desde los años 50 y 60, es una agricultura que alimenta a todo el mundo. Y eso es mentira».

¿Qué fue lo que falló?

Los efectos negativos más llamativos de este tipo de agricultura son los medioambientales, como suelos agotados, agua contaminada, emisiones de dióxido de carbono, pérdida de biodiversidad, plagas que se hacen resistentes a los agrotóxicos. Sin embargo, también hay implicaciones económicas y sociales relacionadas con los problemas que la agricultura intensiva supuestamente debería resolver: la inseguridad alimentaria y el hambre.

Está claro que, hoy en día, el problema reside mucho más en el acceso a los alimentos que en las dificultades técnicas de la producción. La mayoría de las personas que pasan hambre viven en países afectados por guerras o conflictos, o son demasiado pobres para poder comprar alimentos (o ambas cosas). Más de 3.000 millones de personas no pudieron pagar una dieta saludable en 2020, según el último estudio de la FAO.

Pero limitarse a repartir dinero o alimentos a quienes no los tienen es una estupidez, argumenta Krauser, porque la exclusión social es inherente a este modelo: «El problema [del hambre] no es sólo porque la población sea pobre y no tenga dinero para comprar comida. Es porque esta forma de generar alimentos produce población pobre».

Un punto importante es que, aunque el consumo global de calorías por persona ha aumentado en las últimas décadas, la diversidad de la dieta ha disminuido. La FAO calcula que el mundo perdió nada menos que el 75% de la diversidad de cultivos en el último siglo. En muchos lugares, la producción de alimentos ricos en micronutrientes importantes para el ser humano se fue dejando de lado en detrimento de cultivos más rentables.

Al mismo tiempo, al tratarse de una agricultura practicada en grandes extensiones, con grandes máquinas, muchos insumos y riego, el nivel de inversión es demasiado elevado para la agricultura familiar.

«La expansión del área cultivada por el agronegocio en Brasil está ocurriendo por encima de los pueblos tradicionales, campesinos, ribereños, quilombolas. Y produce una gran afluencia de emigrantes a los centros urbanos. Son personas expulsadas del campo por esta lógica de producción, que consiste en incorporar cada vez más tierras, aumentando la escala para reducir costes. En la competencia por el precio, la agricultura a pequeña escala se vuelve inviable. Así que hay una máquina de expulsar a la gente», afirma Krauser, señalando que no se trata de un fenómeno brasilero, sino mundial. »

Revolución Verde 2.0

Si al principio de la Revolución Verde sólo los ecologistas parecían preocupados por los resultados nocivos de la agricultura industrial, hoy en día la sustentabilidad se ha convertido en una palabra de moda, y cada vez hay más consenso sobre la necesidad de producir alimentos de una forma más respetuosa con el medio ambiente. Esto se debe a que, tal y como se ha venido practicando, la agricultura es uno de los principales motores del calentamiento global.

Han surgido al menos dos vías. Uno es la agroecología, con propuestas de cambios profundos en los sistemas alimentarios que pasan por reforzar la agricultura familiar y campesina, reducir o eliminar el uso de agrotóxicos, invertir en circuitos locales de comercialización y apostar por la soberanía alimentaria de los pueblos.

Otra, defendida por organizaciones como la FAO y empresas del agronegocio, es la «intensificación sustentable» de la agricultura. Sería una especie de Revolución Verde 2.0: promover un nuevo aumento de la productividad, pero esta vez utilizando menos agua e insumos perjudiciales para el medio ambiente. La idea es hacerlo tanto aumentando la precisión en el uso de fertilizantes y agrotóxicos químicos, como empleando técnicas más ecológicas de cultivo, como la incorporación de materia orgánica al suelo, la rotación de cultivos y el cultivo de plantas que actúen como abono verde. En este caso, las semillas transgénicas serían parte de la solución, porque se pueden crear plantas más resistentes a condiciones climáticas extremas o con mayor valor nutritivo, por ejemplo.

El principal argumento para promover la intensificación sustentable de la agricultura es el crecimiento de la población, que se espera alcance los 10.000 millones de personas en 2050. La FAO prevé que, si se mantienen las tendencias de consumo, el mundo necesitará producir un 60% más de alimentos que en 2007.

Sería entonces necesario aumentar la producción y reducir el desperdicio, ya que un tercio de los alimentos generados hoy simplemente se pierde.

Algunos estudios indican que es posible reducir las diferencias de productividad entre la agricultura ecológica y la convencional, y que la producción ecológica es más resiliente y productiva que la convencional durante fenómenos meteorológicos extremos.

Pero tanto la intensificación sostenible como la agricultura ecológica se refieren más a técnicas de cultivo que a cambios estructurales en el sistema alimentario. La gran cuestión es que no resuelven los problemas socioeconómicos de la agroindustria, que, a fin de cuentas, son los relacionados con el hambre, la nutrición inadecuada y la pobreza.

Técnicas diferentes, más respetuosas con el medio ambiente, pueden seguir casando bien con la concentración de tierras, el aplanamiento de la diversidad alimentaria, el éxito de las corporaciones y el empobrecimiento de los campesinos. Es más, grandes volúmenes de producción no significan necesariamente precios más bajos y una mejor distribución de los alimentos. Dos de las mayores subidas recientes de los precios de los alimentos –entre 2007 y 2008 y en los primeros años de la pandemia de Covid-19– no se debieron precisamente a problemas de producción.

La sustentabilidad medioambiental por sí sola no garantiza una mejor distribución de la riqueza o de los alimentos. Es el enfoque agroecológico el que tiene ese objetivo. Por eso, quizá no sea exagerado decir que, si bien la agroindustria tiene la capacidad técnica para alimentar al mundo, sólo la agroecología puede hacerlo realmente.

El valor del autoconsumo

Una de las mayores perversidades del modelo actual es que la mayoría de las personas que no se alimentan correctamente viven en el campo.

En Brasil, la 2ª Encuesta Nacional sobre Inseguridad Alimentaria en el Contexto de la Pandemia de Covid-19, publicada en 2022, mostró que la prevalencia de inseguridad alimentaria severa entre agricultores familiares y productores rurales era del 22%. Esta era la segunda categoría laboral más afectada por el hambre, sólo superada por los desocupados.

Se trata de personas que podrían estar produciendo sus propios alimentos, pero acaban en una situación de extrema vulnerabilidad, ya sea porque no disponen de recursos como tierra y agua para trabajar, o porque producen más para el mercado que para su sustento.

La noche del 11 de enero de 2011, un aguacero que parecía no tener fin azotó el estado de Río de Janeiro, y los habitantes de la región montañosa vivieron una de las mayores catástrofes medioambientales del país. Hubo más de mil víctimas, entre muertos y desaparecidos, y el número de personas sin hogar superó las 30.000.

En las zonas rurales de la región, donde predominan los cultivos de hortalizas, los agricultores perdieron cosechas enteras y el suelo quedó erosionado. Incluso los que no vieron destruidas sus cosechas tuvieron problemas: muchos quedaron incomunicados: carreteras, puentes y calles desaparecieron. No podían vender sus productos ni comprar alimentos. Doce años después, llegué a uno de los lugares más afectados por el aislamiento tras el desastre –la comunidad de Santa Rita– para visitar la finca donde Clenilda Fagundes, de 63 años, vive con sus hijas, Isabella de 32, y Gabrielle de 23. “Estuvimos aisladas aquí un par de meses, sin carretera, sin nada”, recuerda Isabella.

Las tres viven en un terreno que perteneció al padre de Clenilda, a quien el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) instaló en los años ochenta. «Instaló un sistema agroforestal sin saber que lo estaba haciendo. Estos árboles de ponkan (variedad de mandarina), palta y jackfruit (o jaca, fruta tropical) tienen más de 30 años», dice Isabella.

Hasta 2011, la producción de la familia era únicamente para autoconsumo –Clenilda trabajó muchos años en una fábrica y, tras nacer su primera hija, se dedicó a la limpieza–. Pero tras la tragedia, quedó claro lo importante que era ese patio productivo y lo mucho que se podía potenciar. «Aquí la gente pasaba hambre. Nosotros, en cambio, teníamos un montón de okra (hortaliza de origen africano), pollo, fruta, mandioca, boniatos… Así que nos alimentábamos con lo que cultivábamos», dice Gabrielle.

Isabella e Gabrielle Fagundes. Fotos: Raquel Torres

La agrónoma Lúcia Helena Almeida señala en esta disertación que la catástrofe hizo que muchos agricultores empezaran a reflexionar sobre la agricultura practicada en la región –con poca diversidad de especies, muchos agrotóxicos y fertilizantes químicos, y también mucha labranza del suelo, que lo hace más susceptible a la erosión de la lluvia. Hay una producción intensiva de hortalizas, pero relativamente poco cultivo de plantas que garanticen la seguridad alimentaria, como las judías, el maíz y los tubérculos.

La autora fue parte del equipo técnico de un proyecto de la ONG Koinonia-Presença Ecumênica e Serviço (Koinonia-Presencia Ecuménica y Servicio) para promover huertas agroecológicas en regiones afectadas por las lluvias.

Clenilda y sus hijas participaron en el proyecto, y fue a partir de ahí cuando empezaron a ver la producción de alimentos como una posible fuente de ingresos. Finalmente recibieron la orientación técnica adecuada para mejorar su producción y pronto obtuvieron la certificación orgánica para vender sus productos frescos, así como pasteles, panes, galletas y mermeladas. La granja se ha convertido en la principal fuente de ingresos de la familia y, además de vender alimentos, han empezado a explorar el turismo rural. Isabella y Gabrielle también venden artesanía.

“Ahora que mi madre va más despacio, mi hermana y yo nos hacemos cargo de la granja”, dice Isabella, visiblemente satisfecha con todo lo que han construido hasta ahora, y su entusiasmo está justificado.

Incluso con poca mano de obra, hay una enorme diversidad en los cultivos: varios árboles frutales, piñas, mandioca, calabaza, judías, café, todo tipo de verduras, especias y hierbas medicinales, así como pequeños animales. «También guardamos muchas semillas. Estas judías, que plantamos todos los años, son de la época de mi abuelo. El perejil, el cilantro, el hinojo, las espinacas, los cacahuetes, la mostaza… son semillas que cultivamos desde hace años y años», dice Isabella.

«Estas judías que plantamos todos los años, son de la época de mi abuelo. Perejil, cilantro, hinojo, espinacas, cacahuetes, mostaza, todo esto son semillas que llevamos años y años cultivando», dice Isabella Fagundes. Foto: Raquel Torres.

Esta historia ayuda a ilustrar una idea muy querida para la agroecología: que las huertas agroecológicas son extremadamente productivoas e importantes, incluso cuando el enfoque principal es el autoconsumo, como era el caso de la familia de Clenilda antes de 2011.

«Todavía prevalece la idea de que la agricultura familiar necesita ser incluida en estas cadenas [de producción del agronegocio]. Ahí viene la crítica más radical a la agroecología, que tiene que ver con la forma de organización social y económica. No trabajamos desde la perspectiva de que la economía sólo existe en función de lo que hay en los mercados. Entendemos que hay otras economías, y que el autoconsumo también es una economía muy importante», dice Paulo Petersen, de la Articulación Nacional de Agroecología (ANA). La idea es que los trabajadores rurales necesitan abastecer al mundo, pero también garantizar su propia alimentación con dignidad y autonomía…»

Gabrielle Fagundes, agricultora familiar orgánica en Teresópolis/RJ. Foto: Raquel Torres

Ganar escala: un desafío

El asentamiento Filhos de Sepé (Hijos de Sepé), conquistado por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Rio Grande do Sul en 1998, tiene una particularidad: sus 9.400 hectáreas forman parte de un Área de Protección Ambiental (APA). Por ello, para acceder a la tierra, los colonos tuvieron que firmar un acuerdo que incluía diversas restricciones, como la prohibición del uso de agrotóxicos y productos transgénicos. Una parte considerable del terreno –2.500 hectáreas– alberga el Refugio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos, que no se puede tocar.

Al principio, esto dificultó que las más de 300 familias asentadas empezaran a producir alimentos allí. Pero, al mismo tiempo, supuso un empujón para cultivar arroz ecológico.

Hoy, entre la veintena de asentamientos que producen este alimento en el estado, Filhos de Sepé tiene la mayor superficie dedicada al cultivo: unas 1.700 hectáreas. «Hemos conseguido practicar la agricultura en esta coexistencia con un área de preservación ambiental. Por eso decimos que es un territorio libre de agrotóxicos y transgénicos», afirma Diego Severo, de 31 años, uno de los colonos.

Explica que el terreno está organizado en dos zonas. En la zona de viviendas “secas”, cada familia dispone de unas dos hectáreas, destinadas a la producción de alimentos para el autoconsumo, como frutas, hortalizas, frijoles y tubérculos. En la zona inundable, producen arroz y crían ganado en parcelas familiares de una media de 12 hectáreas cada una. «Estas parcelas se organizan colectivamente. Se forman grupos de familias para plantar sus zonas. Cada familia se compromete con su zona y cada grupo tiene su propia organización», explica.

El arroz no es un alimento fácil de cultivar para los agricultores familiares debido a los altos costes de producción. La experiencia del MST está todavía en una burbuja –en la última cosecha se plantaron 3.200 hectáreas de arroz orgánico en los asentamientos, mientras que la superficie ocupada por el cereal plantado de forma convencional en todo el Estado fue de más de 800.000 hectáreas–. Aún así, el movimiento demuestra que es posible producir cereales a gran escala, con mecanización, con los campesinos al timón del proceso, sin veneno y sin que los agricultores renuncien a una producción diversificada para su propia seguridad alimentaria.

En el asentamiento de Filhos de Sepé (Hijos de Sepé), la zona de cultivo de arroz se divide en parcelas familiares organizadas colectivamente. En la zona habitada, cada familia dispone de una media de dos hectáreas, destinadas a la producción de alimentos para el autoconsumo. Foto: Alexandre Garcia / Archivo MST.

Modernidad a favor de las familias

Existe la idea de que la agricultura agroecológica es necesariamente incompatible con las nuevas tecnologías y la mecanización. Pero no tiene por qué ser así, y el arroz del MST es uno de los mejores ejemplos de ello. El problema es que los equipos disponibles son casi siempre demasiado grandes y demasiado caros para las necesidades de la agricultura familiar.

En el caso de Brasil, por ejemplo, la mayor parte está orientada a las grandes explotaciones. «Mucha gente piensa en el campo y piensa en ese tractor enorme, pasando por tierras llanas y “limpias”. Pero la inmensa mayoría no es así», afirma la agricultora Roberta Pessoa.

Ella es una «neorrural»: nació en la capital, São Paulo, y hace ocho años se trasladó con su familia a una explotación de seis hectáreas en Paraisópolis, Minas Gerais. La falta de máquinas diseñadas para la producción a pequeña escala es algo que siempre le llama la atención. Hay equipos más accesibles y muy útiles –como una especie de minitractor–, pero son minoritarios.

Dice que hay fabricantes europeos y sobre todo chinos, que ofrecen herramientas sencillas y baratas y pequeñas máquinas para agilizar básicamente todas las fases de la producción, como la preparación de canteros, la producción de plantines, el desmalezamiento y la cosecha. Pero estas cosas prácticamente no existen aquí.

También en Minas Gerais, la dirigente del MST Tuíra Tule tiene la misma apreciación. Vive en el campamento Quilombo Campo Grande, en el municipio de Campo do Meio, una zona de 4.000 hectáreas donde más de 400 familias producen alimentos.

Juntos, los colonos cultivan unos 2,5 millones de cafetos, que producen unos 18.000 bolsas al año. También hay otros productos, como arroz, judías, mandioca, maíz y hortalizas. Aunque el volumen y la calidad de la producción son impresionantes, Tuíra cree que la escala podría ser aún mayor. «Creemos en la escala de la agroecología. Porque, como hombres y mujeres de la reforma agraria, nuestra función social es producir alimentos para la sociedad. En este sentido, luchamos por avanzar en la mecanización de la agricultura familiar y campesina», afirma.

Según ella, algunos de los campesinos tienen tractores viejos que sirven a toda la comunidad, pero sería esencial tener más máquinas –y pequeñas–, para moverse por las plantaciones de café, por ejemplo.

«Es posible alimentar al mundo con la agroecología. Con acceso a la tierra, políticas de reforma agraria, avances tecnológicos y formación técnica. Lo que no se puede es alimentar al mundo con una azada», resume.

El campamento Quilombo Campo Grande produce 18.000 sacos de café por cosecha. Foto: Agatha Azevedo / Archivo MST.

La elección está ahí: insistir en aumentar la producción de alimentos utilizando una versión más limpia de la Revolución Verde, en un modelo que históricamente genera riqueza para unos pocos y hace que los agricultores dependan de las grandes corporaciones, o finalmente dar prioridad a los que viven en el campo, a la producción de riqueza de forma desconcentrada, a las redes regionales de comercio, a la soberanía alimentaria.

Para que se abra la segunda vía, dice Raúl Krauser, es necesario dotar a la agricultura familiar de maquinaria y equipos adaptados, de insumos para la producción agroecológica, y contribuir a estructurar los mercados a nivel local, regional y nacional. Y es el Estado quien debe hacerlo.

«Así como el agronegocio no existe sin el Estado. Si el agronegocio hoy produce soja en la Amazonia y en el Cerrado, es porque tuvo a Embrapa, tuvo investigación pública. Si la logística para quien produce soja hoy en Cuiabá es más favorable que para quien lo hace en Paraná, es porque el Estado construyó hidrovías, puertos y creó un canal para que la soja fluyera», afirmó.